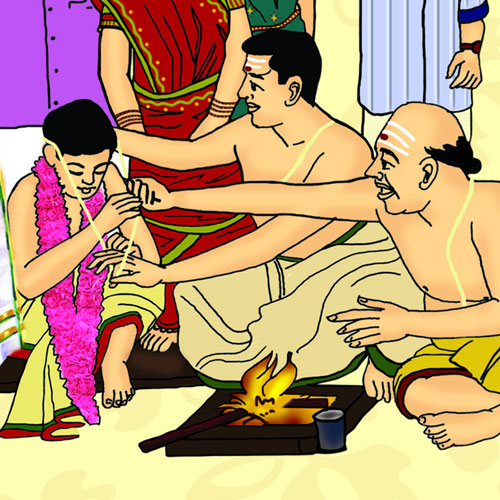

उपनयन अथवा यज्ञोपवीत संस्कार

अनुव्रत संस्कारों में उपनयन संस्कार का एक विशेष महत्त्व है। सम्पूर्ण श्रौतस्मार्त अनुष्ठानों की मूल भित्ति यही उपनयन संस्कार है। अतः इसके सम्बन्ध में विशेष विचार करना आवश्यक है। इस संस्कार के बिना द्विजाति (द्विजन्मा-दो जन्मवाला) का द्विजत्व सर्वथा अपूर्ण रहता है। इसी संस्कार के प्रभाव से द्विजाति वर्ग गायत्री आदि छन्दों से युक्त होता है। इसी संस्कार से द्विजाति को यज्ञादि अधिकार प्राप्त होते हैं। यही 'ब्रह्मचर्याश्रम' नामक प्रथमाश्रम का प्रस्थान बिन्दु है। इस संस्कार के "उपनयन-यज्ञोपवीत-आचार्यकरण" आदि अनेक नाम हैं। इसी संस्कार में दीक्षित होने पर द्विजाति बालक आचार्य के पास वेदाध्ययन आदि के लिए गुरुकुल में ले जाया जाता है, इसलिए इसे 'उपनयन' संस्कार कहा जाता है। स्मार्त्त ग्रंथों में उपनयन शब्द का यही निर्वाचन हुआ है। "उप (गुरोः समीपेः वेदाध्ययनार्थ) नीयते येन कर्म्मणा, तदुपनयनम्।"

इस संस्कार के माध्यम से द्विजाति बालक के गले में 'यज्ञसूत्र' डाला जाता हैं, यही यज्ञसूत्र "यज्ञोपवीत" नाम से प्रसिद्ध है। चूंकि इस संस्कार से माणवक (बालक) को यज्ञोपवीती बनाया जाता है, यज्ञ सूत्र से युक्त किया जाता है अतएव यह "यज्ञोपवीत संस्कार" नाम से भी व्यवहृत किया जाता है। यज्ञ का उपवीत ही यज्ञोपवीत है। यज्ञोपवीत हमारा ध्यान आध्यात्मिक यज्ञ, आधिदैविक यज्ञ आदिभौतिक यज्ञ इन तीन संस्थाओं की ओर आकर्षित करता है। इसलिए यज्ञोपवीत के मौलिक स्वरूप से पूर्व 'यज्ञ' शब्द का अर्थ जानने के साथ ही यज्ञसूत्र का प्रकृति के साथ क्या सम्बन्ध है, यह भी जान लेना परम आवश्यक है।

वेद-विज्ञान में किन्हीं भी दो वस्तुओं का परस्पर सम्बन्ध दो प्रकार से बतलाया गया है। प्रथम साधारण सम्बन्ध अन्तर्याम सम्बन्ध जिसे 'याग' कहा जाता है। उदाहरणार्थ शरीर के साथ वस्त्रों का जो सम्बन्ध होता है उसे 'योग' सम्बन्ध तथा शरीरराग्नि के साथ भुक्त अन्न का जो सम्बन्ध होता है, उसे 'याग' सम्बन्ध के रूप में समझा जा सकता है। दूसरे शब्दों में दो विजातीय वस्तुओं का रासायनिक संयोग ही 'याग' सम्बन्ध कहलाता है। यही 'याग' सम्बन्ध 'यज्ञ' कहलाता है। सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ यज्ञीय प्रक्रिया का ही परिणाम है, यज्ञ पर ही प्रतिष्ठित है और अन्त में उन पदार्थों का विलयन यज्ञ की विसर्जनात्मक प्रक्रिया में ही हो जाता है। यज्ञ के समस्त उपादान तत्वों को ऋषियों ने अग्नि व सोम इन दो के अन्तर्भुक्त ही माना है। वैदिक परिभाषानुसार अग्नि 'दाहक' तत्त्व हैं तो सोम 'दाह्य' तत्त्व है। इन्हीं अग्नि-सोम का समन्वय ही 'यज्ञ' कहलाता है।

अग्नि-सोम के परस्पर समन्वय के कारण ही अग्नि-सोममय 6 ऋतुओं का विकास होता है। इन 6 ऋतुओं का समन्वित रूप ही सम्वत्सर यज्ञ कहलाता है। सम्वत्सरात्मक यज्ञ पुरुष के उत्तरायण, दक्षिणायन, विषुवद् वृत्त भेद से तीन प्रधान पर्व हैं। सम्वत्सर के ये तीनों पर्व क्रमशः देव-पितर-मनुष्य नामक प्रजा सृष्टियों के प्रवर्तक हैं। इन तीनों पर्वों का संचालन सूर्य के द्वारा होता है। सूर्य स्वयं विषुवद् वृत्त के केन्द्र में प्रतिष्ठित रहता है।

चन्द्रमा का सूर्य के साथ नित्य सम्बन्ध है तथा भूपिण्ड सूर्य को केन्द्र में रखता हुआ जिस नियत मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है वही नियत मार्ग (भूपरिभ्रमण मार्ग) 'क्रान्तिवृत्त' कहलाता है। इस वृत्त के 48 अंश माने गए हैं। इसी में गायत्री आदि सातों छन्द प्रतिष्ठित हैं। यही क्रान्तिवृत वह छन्दोमय सूत्र है जिसके द्वारा सम्वत्सर यज्ञ-पुरुष मर्यादित रहता है। अतः क्रान्तिवृत्त रूपी इस सूत्र को यज्ञ- सूत्र भी कहा जाता है। इसी क्रान्ति वृत्तात्मक यज्ञ-सूत्र के भीतर ही उत्तरायण दक्षिणायन-विषुवद् भेद से तीन अवान्तर पर्व बतलाये गये हैं। यही तीनों पर्व क्रमशः यज्ञ सूत्र के तीन अवान्तर सूत्र हैं। इन तीनों अवान्तर सूत्रों की समिष्टि से ही महायज्ञ-सूत्र का स्वरूप निष्पन्न होता है।

प्राकृतिक यज्ञ-पुरुष में उत्तरायण का सम्बन्ध देवताओं, दक्षिणायन का पितरों तथा विषुवद् का सम्बन्ध मनुष्यों के साथ बतलाया गया है। विषुवत वृत्त ही हमारे शरीर मैं मेरुदण्ड (रीढ की हड्डी) बनता है। इससे दक्षिण का भाग दक्षिण गोल एवं उत्तर का भाग उत्तर-गोल है। स्वयं मेरुदण्ड विषुवद् है। सूर्य की व्याप्ति 24 अंश तक है। अर्थात् 24 अंश दक्षिण तथा 24 अंश ही उत्तर परम क्रान्ति है। यही क्रान्ति भाव हमारी पर्शु (पसलियों) का उपादान है। क्योंकि क्रान्ति का परमभाव 24 अंश पर ही समाप्त हो जाता है। अतः हमारे शरीर में पसलियां भी 24 ही होती हैं। परम क्रान्ति पर पहुंचने के बाद पृथ्वी की गति अर्वाचीन हो जाती है। इसीलिए इस गति के समान ही हमारी पर्शु (पसलियां) भी सीधे न जाकर मुड़ जाती हैं। उत्तर गोल में सूर्य का दक्षिणायन तथा दक्षिणगोल में सूर्य का उत्तरायण है। जिस स्थिति में यज्ञ-सूत्र हमारे शरीर पर प्रतिष्ठित रहता है, उस स्थिति का उत्तरायण से सम्बन्ध हैं। यह देवभाव है। पितृ-कर्म में दक्षिण कंधे पर यज्ञसूत्र डाल दिया जाता है यही दक्षिणायन काल का द्योतक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सूर्य दक्षिणायन काल में आता है उसी को सूचित करने के उद्देश्य से ऋषियों ने यज्ञ सूत्र को दक्षिण कंधे पर डाल देने का आदेश दिया है। यही पितृभाव का भी द्योतक है। मालावत् यज्ञसूत्र (जनेऊ) को गले में डाले रखना मनुष्य भाव है।

सौर सम्वत्सर-यज्ञ के साथ चंद्रमा का भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। चंद्रमा का चंद्र-परिभ्रमण-वृत्त 'दक्षवृत्त' नाम से जाना जाता है। इसे चन्द्ररथ' भी कहते हैं। इस चन्द्ररथ के तीन पहिये माने गये हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नक्षत्र-भोक्ता 'उडुपति' नाम से प्रसिद्ध चन्द्रमा द्वारा यज्ञसूत्रात्मक नक्षत्र-ग्रहावच्छिन संवत्सर मण्डल के परिभ्रमण के दौरान यज्ञात्मक संवत्सर-यज्ञ में प्रतिष्ठित नक्षत्र मार्गों के अवान्तर तीन मार्गों की कल्पना की गई है, जिन्हें क्रमश: 'ऐरावत-जरद्गव तथा वैश्वानर' मार्ग कहा जाता है। जिस प्रकार 'उत्तरायण-दक्षिणायन-विषुवद्' के क्रमानुसार यज्ञ-सूत्र त्रिपर्वा है, उसी प्रकार से उक्त नाक्षत्रिक मार्ग त्रयी के अनुसार भी यज्ञसूत्र त्रिपर्वा माना गया है।

यज्ञसूत्र (जनेऊ) क्रान्तिवद है, इस यज्ञसूत्र के प्रधान तीन सूत्र उत्तरायण, दक्षिणायन, -पर्वो के सूचक हैं। प्रत्येक सूत्र (तीनों प्रधान सूत्रों) में रहने वाले तीन तीन सूत्र चान्द्र विषुवद्, अथारत् देव, पितृ, मनुष्य भाव अर्थात् एरावत मार्ग, जरदव मार्ग, वैश्वानर मार्ग 9 वीथियों (गलियों) के सूचक हैं। पुनः इन तीन तीन सूत्रों में रहने वाले तीन तीन अन्य ततन्तु अश्विन्यादि 27 नक्षत्रों के द्योतक हैं। इस प्रकार से हमारा यज्ञसूत्र (जनेऊ), आधिदैविक जगत की वास्तव में प्रतिमा बन जाता है।

27 अवान्तरतम सूत्रात्मक, 9 आवन्तरतम सूत्रात्मक, 3 अवान्तर सूत्रात्मा संवत्सर- मण्डलात्मक यज्ञसूत्र से ही प्रातः सवन (प्रातःकाल), माध्यान्दिन सवन (दोपहर ), सायंसवन (सायंकाल) रूपी तीन सवनों से क्रमश: 'ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य' नामक तीन वर्णों के भी उपादान बनते हैं। प्रातः सवन अष्टाक्षरा 'गायत्री' छन्द से माध्यन्दिन एकदशाक्षरा 'त्रिष्टुप छन्द से एवं सायं सवन जगती छन्द से छन्दित (सीमित परिच्छिन) रहता है। ऐसी अवस्था में निष्कर्ष यह निकलता है कि ब्राह्मण योनि में उत्पन्न व्यक्ति में गायत्री के आठ अक्षरों के सम्बन्ध से, आठवें वर्ष में विकास होता है, इसीलिए ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार आठवें वर्ष में विहित माना गया है। क्षत्रिय योनि में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति में त्रिष्टुप छन्द के 11 अक्षरों के सम्बन्ध में 11वें वर्ष में विकास होता है, अतएव क्षत्रिय का यज्ञोपवीत संस्कार 11वें वर्ष में विहित माना गया है। वैश्य योनि में उत्पन्न व्यक्ति में जगती छन्द के 12 अक्षरों के सम्बन्ध से 12वें वर्ष में विकास होता है, अतएव वैश्व का यज्ञोपवीत संस्कार 12वें वर्ष में विहित है।

यह तो हुई बहिरङ्ग चर्चा । अब उस यज्ञसूत्र की मीमांसा कीजिए, जिसके स्वरूप परिचय के लिए सौर-चान्द्ररथों का स्वरूप बतलाना पड़ा। अपने अङ्गुल की नाप से यज्ञसूत्र का निर्माण 96 अङ्गुल लम्बे सूत्र में होता है। मिली हुई अङ्गुलियों से पवित्र हाथ के करते हुए सूत्र को 96 बार लपेटा जाता हैं। उस सूत्र को आगे जाकर त्रिगुणित किया जाता है। पानी से धोकर, गायत्री मंत्र बोलते हुए बांई ओर से त्रिगुणित करते हुए दाहिनी ओर से बल डाला जाता है। इन त्रिगुणित तन्तुओं को पुनः त्रिगुणित किया जाता है। वाम-दक्षिण छोरों का ब्रह्मपाश बना कर ब्रह्मग्रन्थि लगा दी जाती है। निर्माण करते समय जो सूत्र-रोम निकल जाते हैं, उन्हें साफ कर दिया जाता है, तब सूत्र पूर्णरूपेण तैयार हो जाता है। यज्ञोपवीत में यज्ञोपवीत, अवान्तर 3 सूत्र अवान्तरतर 9 सूत्र, अवान्तरम 27 सूत्र, 96 अंगुल का परिमाण, ये पांच सम्पत्तियां हैं। यज्ञोपवीत स्वयं एक सूत्र है। जैसा कि पूर्व में बतलाया जा चुका है कि इसमें पृथक्-पृथक् आप तीन सूत्र देखते हैं। प्रत्येक सूत्र में 3-3 सूत्र और हैं। इस प्रकार 9 सूत्र जाते हैं। इन अवान्तरतर 9 सूत्रों (प्रत्येक) में पुनः 3-3 सूत्र और हैं, जिनका कि सूत्रों के विशकलन से आप प्रत्यक्ष कर सकते हैं।

जिस मूल कारण से यह यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है उसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि जिस स्थिति में यज्ञसूत्र हम सदा रखते हैं, वही हमारी यज्ञोपवीतता है। यज्ञोपवीत अनादिकाल से प्रवर्तमान सम्वत्सर-प्रजापित के आधिदैविक सृष्टि यज्ञ का सनातन प्रतीक है अवश्य ही यथा विधि, यथा संस्कार, यथामंत्र ग्रहण करने से यह सृष्टि एवं जीवन के पारदर्शी रहस्यों के ज्ञान की साधना में उदिष्ट द्विज-वीर्य का प्रतिष्ठापक बनता है। सर्वजगद्धिष्ठात्री, जगन्माता सावित्री का आधान ही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। जब तक यह द्विजाति के बह्यभाग में प्रतिष्ठित नहीं हो जाती तब तक द्विजाति को न तो वेदाध्ययन का ही अधिकार मिलता है, न वेदसम्मत प्राकृतिक वेदमूलक यज्ञादि श्रौत्र कर्मों का ही अधिकार मिलता है। इसीलिए द्विजाति के लिए इस संस्कार का विशेष महत्व माना गया है। यही इस संस्कार की संक्षिप्त उपपत्ति है।